农学与生物技术学院长期致力于一流学科带动一流专业的“学科-专业”一体化建设理念,在作物学优势学科以及农学、生物技术等优势专业建设方面取得了较好成绩,为培养“一懂两爱”(懂农业,爱农村、爱农民)农业科技专业人才做出了应有的贡献。

大学生参加三下乡社会实践活动

大学生参加耕读教育活动

一、党的建设

1.优化组织架构,充分发挥支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用

以党建促学科建设、党建促人才培养的发展理念,重新组建以学科和专业为大背景的党支部,选优配强支部书记,以研究生党员为标杆实现“榜样联学、活动联创、人才联育”,打破学科与专业之间、专业与年级之间、研究生与本科生之间交流不够的问题。教工党支部书记均为“双带头人”,并带头申报科研项目、带领团队创新发展,充分发挥党员的先锋模范作用。在近五年学院年平均新增科研项目中,党员教师比例达71.7%~84.2%;在审定、登记农作物新品种63个中,党员所占比例高达88.9%;在获得专利32件中,第一发明人中党员教师占93.8%;在获省、市级科技奖励9项(云南省科技进步特等奖2项、一等奖2项、二等奖1项、三等奖4项)中,成果第一完成人党员比例为100%。2022年,农学与生物技术学院党委获云南省第三批一流党建示范院(系)党组织。

共建友好支部

2.以党的二十大精神为引领 全力推进学院高质量发展

习近平总书记在党的二十大报告中强调,“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”。发展是党执政兴国的第一要务。学院以党委理论学习中心组学习扩大会议,党课,主题班会等多种形式深入学习宣传贯彻党的二十大精神 奋力推进全院高质量发展。

学习贯彻落实党的二十大精神宣讲

3.实施“典亮”工程,强化教风学风建设

加强先进典型事例学习,通过在开展先进典型事例学习的过程中,挖掘学习亮点,宣传学习亮点,达到“学典型、树亮点、扩效果”的学习目的。2名教师被评为校师德标兵,3名教师被评为校优秀共产党员,13名教师被评为校优秀教师,学院党委有1名教师被云南省委教育工委评为优秀共产党员、1个教工党支部被评为先进基层党组织;1名班主任2018年荣获“第三届云南省最关爱学生班主任”称号并受到中共省委高校工委表彰,1名老师2018年获“云南省第八届高校辅导员素质能力大赛三等奖”。近5年来,农学与生物技术学院共有15个班级获得省级优秀班集体,40名学生荣获省级“三好学生”,3名荣获校级大学生年度人物,3名老师荣获校园十佳班主任。

4.实施专业思政建设,培养“青马尚农”人才

学院党委坚持为党育人、为国育才,始终注重加强理想信念教育,在专业与思政协同发展和“双优模范”带动教育的影响下,近年获得中国“互联网+”挑战杯、创青春等创新创业大赛省级金奖3项、银奖2项、铜奖1项。2017、2018、2020、2021年学院暑期“三下乡”社会实践团队获共青团中央优秀团队表彰,相关先进事迹被收录至全国农科学子联合实践行动纪实录。“地方农业高校植物生产类专业复合型人才培养模式的构建与实践”2017年获云南省教学成果二等奖。

学生获奖情况

开展庆祝“七一”建党节系列活动

2022 “尚农”专业思政宣讲大赛

全国农科学子联合实践行动纪实录

二、学科专业

1.学科与平台/团队建设

获批作物学一级学科博士学位授权点、省级博士后科研工作流动站,获批生物学一级学科硕士点下两个招生方向(全日制专业学位硕士点生物技术与工程(专硕2023年招生),合成生物学(学硕2024年招生)。申报生物学一级学科博士学位点。新招聘博士12人,新增教授19人、副教授11人。新增国家级科研平台2个(西南中药材种质创新与利用国家地方联合工程研究中心,全国农业推广硕士专业学位作物领域实践教育示范基地);省级科研平台7个【云南省作物生产与智慧农业重点实验室,云南省药用植物生物学重点实验室,云南省杂交粳稻工程技术研究中心、云南特色植物提取实验室(联合共建),云南省薯类生物育种与良种繁育工程研究中心,云南特色植物合成生物学研发平台建设,云南省优势中药材规范化种植工程研究中心、云南省引进国外智力示范基地,张洪程院士工作站等】;地厅级平台2个(云南省高校食用菌资源研究与利用重点实验室,昆明市藜麦育种与精深产品研发科技创新中心);获云南省省级作物种质资源圃/库3个(甘蔗、马铃薯、水稻);入选2022年度云南省级创新团队1个(云南农业大学药用植物合成生物学省创新团队)。

科研平台

2.专业建设

生物技术专业、农学专业获批国家级一流专业、中草药栽培与鉴定专业、种子科学与工程专业获批省级一流专业建设点;种子科学与工程专业获批省级新兴专业,农学专业获批“云南省普通本科高校卓越人才协同育人计划项目”; 智慧农业专业开始招生;在云南省专业综合评价中农学专业被评为B级专业;学院获批“云南省高等学校创新创业教育改革试点学院(系)”。

三、人才培养

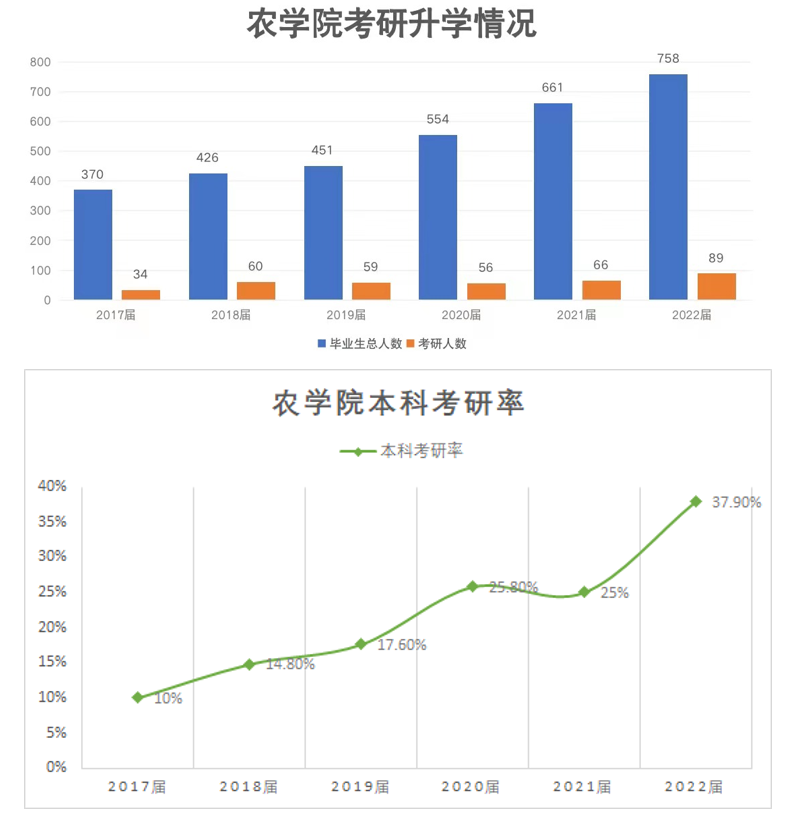

深入推进学分制改革,提升人才培养质量。自2017年至今总共毕业生3220人,其中硕士研究生454人,博士研究生51人。毕业生平均就业率90%左右,用人单位满意度达85%以上。 对成绩优异者,颁发尚农新人奖。

颁发“尚农新人奖”

农学院6年来的就业落实率

农学院6年来的本科生升研率

2020年《微生物学》(双语)被认定为国家级一流线下“金课”;《基础生物化学》《植物学》和《田间试验与统计分析》三门课程入选云南省一流本科课程;《种子学》入围“2019年全国生态文明信息化教学成果遴选”;立项课程思政示范项目12项。

2017年获云南省教学成果二等奖1项;获首届全国高校教师教学创新大赛中三等奖1项,省级教学比赛特等奖、一等奖、二等奖、三等奖和优秀奖各1项。

部分教师荣誉证书

四、科学研究与社会服务

5年来新增科研项目180项,累计到位经费(合同经费)13817.7万元,其中国家级项目66项,省部级项目117项。

1.特色作物优势明显,助推健康产业发展

解析了灯盏花等多种药用植物功能基因组,建立了云南特色药用植物组学数据库。阐明了灯盏乙素、三萜皂苷等多种药用植物品质成分生物合成与调控分子机理,构建了灯盏乙素酵母全合成细胞工厂。选育药用植物新品种20个,2018~2019年累计推广88.7万亩,新增销售额100.6亿元,带动8.6万贫困人口脱贫,产生了显著的社会效益和经济效益。该项科技成果获2020年度云南省科技进步特等奖。今年1月,云南省楚雄市魔芋科技特派团获得云南省科学技术厅认定,陈军文教授任团长,2022年10月22日,云南种业创新研究院联合楚雄州农业科学院共同举办的“楚雄州魔芋产业现场观摩会”在楚雄市召开。副校长、云南种业创新研究院院长杨生超及学校相关部门负责人参加会议。

楚雄州魔芋产业现场观摩会

2.优质滇型水稻优势凸显,旱种增粮增效

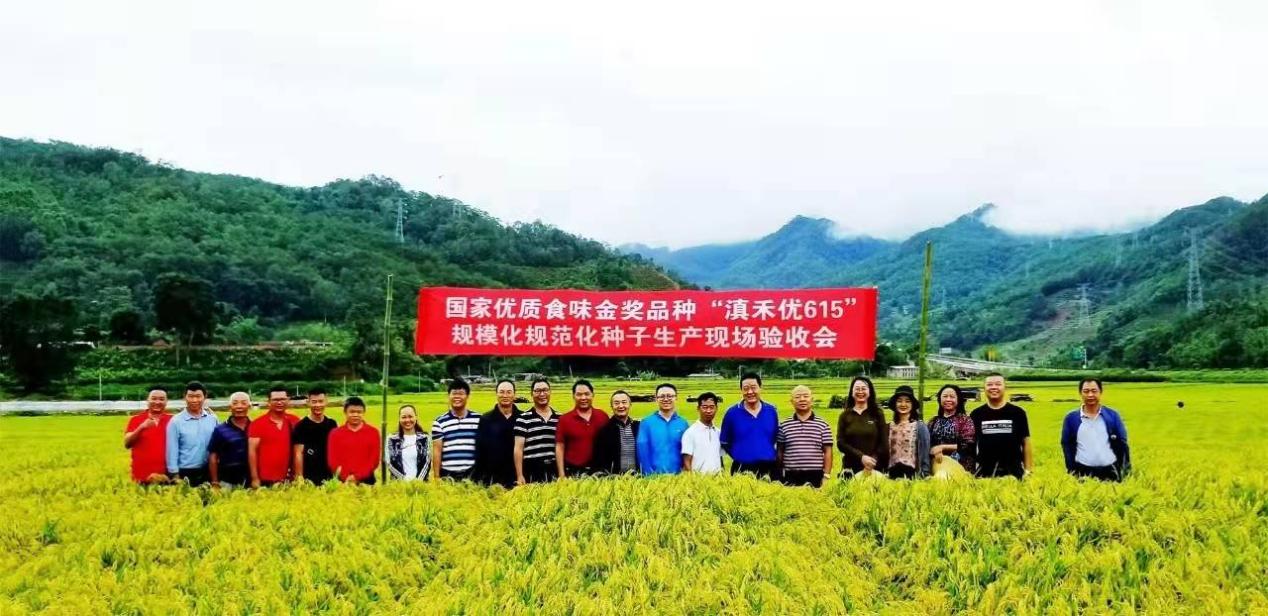

水稻育种技术创新团队针对我们面临的山地多、水田少、工程行水缺乏的水稻生产瓶颈问题,利用我校具有原始创新的滇型杂交粳稻育种技术,创制出抗逆优势强的山地杂交稻新品种,建立了充分利用自然降水的山地旱种杂交稻优质高产栽培技术,突破了旱地缺乏灌溉条件的限制、科学合理利用自然降水,让山地变稻田,助力乡村振兴。通过国家审定杂交粳稻品种2个:滇禾优615和滇禾优61,通过云南省审定水稻品种5个:滇谷1728、滇谷1839、滇红727、滇籼糯17和云岭翠糯。

2022年,利用国家优质稻品种食味品质金奖品种“滇禾优615”,在云南省14个州市(普洱、临沧、昆明、红河、文山、玉溪、保山、怒江、版纳、曲靖楚雄、大理、德宏、昭通)73个县进行水稻旱种推广28万亩,平均亩产434.7公斤。水稻上山科技成果应用,在各级媒体报道,在学习强国平台10余次推送,受到广大山区干部群众的普遍关注和欢迎。该技术解决了当地农民口粮依赖购买外地大米的难题,把饭碗牢牢地端在自己手中,同时巩固了脱贫攻坚成果,助力了乡村振兴。

党的二十大代表朱有勇院士把“水稻上山”技术带进了人民大会堂,介绍给了全国人民——在澜沧蒿枝坝村最高亩产788公斤,人均超过1000公斤,朱院士说:“成功解决了口粮生产的难题,饭碗牢牢地端在我们自己的手中。”

2022年澜沧蒿枝坝水稻旱种测产现场

滇禾优615规范化种子生产验收现场

3.扎根薯田勇创新,牢记使命助脱贫

发展冬季马铃薯助力脱贫攻坚,构建了冬马铃薯优质高效技术体系,在边疆拉祜族、独龙族等深度贫困地区应用,累计推广1131.2万亩,农民增收228.8亿元,成果获2019年省科技进步特等奖。

4.甘蔗资源创新应用,优良品种支撑产业

获云南省省级甘蔗资源圃,对其中保育的蔗茅野生种优异基因进行挖掘利用,培育出适应于较高海拔种植的抗旱耐寒甘蔗新品种;通过引种,选育出的3个甘蔗新品种成为云南省主栽甘蔗品种,累计推广面积达1000万亩以上;获云南省科技进步一等奖、二等奖、三等奖和云南自然科学二等奖、三等奖各1项;2022年有3个自育甘蔗(滇蔗01104、滇蔗01106和滇蔗0938)获得国家植物新品种保护权。

5.智慧农业开启新征程

智慧农业是农业现代化的发展方向和必由之路。2020年获得云南省作物生产与智慧农业重点实验室培育建设,2021年获准开设“智慧农业”本科专业(是我国西南地区唯一开设智慧农业专业的农学院),目前在读61名本科生,2022年在“作物学”下自主增设“智慧农业”二级学科博士点,初步形成“本科-硕士-博士-博士后”人才培养体系。

云南省作物生产与智慧农业重点实验室

6.党建引领脱贫攻坚、助推乡村振兴

学院利用技术优势在社服方面取得明显成效:马铃薯团队在朱有勇院士带领下,发展冬季马铃薯助力脱贫攻坚;中药材科技服务团队建立了云南省中药材产业社会化服务体系,从而服务广大山区中药材种植户;水稻育种技术创新团队,2020年以来,利用自主研发的优质抗逆杂交粳稻品种“滇禾优615”等,在云南以及周边省份进行旱地种植示范应用,推广面积50多万亩。同时,团队制定了《滇型杂交粳稻绿色高效山地旱种技术》和《杂交稻旱种绿色优质高效栽培技术》作为云南省2021和2022年农业主推技术。由此,农学与生物技术学院获2022年云南农业大学社会服务先进集体,2个团队获云南农业大学社会服务工作优秀团队,2位教师获云南农业大学社会服务工作先进个人。