本站消息 近日,资源与环境学院董艳教授团队在生物学领域高影响力期刊《Journal of Nanobiotechnology》(中科院1区Top期刊,2025即时影响因子12.6)和土壤学领域顶刊《Soil Biology and Biochemistry》(中科院1区Top期刊,2025即时影响因子10.3)连发两篇研究性论文。

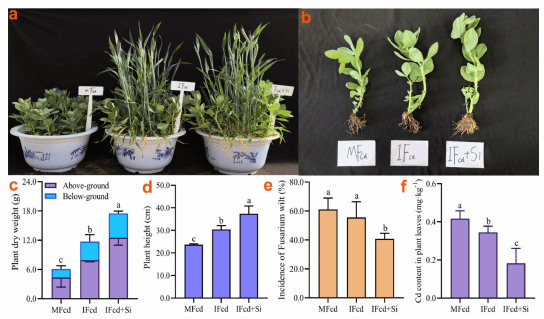

小麦蚕豆间作是云南等西南区典型的多样性种植体系,然而蚕豆与小麦间作(IF)及其纳米硅颗粒叠加强化处理(IF+Si)如何响应镉(Cd)和土传病原菌胁迫还不清楚。该研究通过外源添加Cd和硅纳米颗粒(Si-NPs),结合根际代谢组学和微生物组学分析,系统阐明间作及Si-NPs调节蚕豆生长的机制。结果表明,相比于单作蚕豆(MFcd),IFcd 和IFcd+Si处理显著降低了蚕豆植物中Cd累积、枯萎病发生和促进根系和植株生长。同时植株的抗氧化能力和防御酶活性得到了提升,根际土壤理化性质得到改善。其中NH4+-N含量增加并与脲酶(URE)呈显著正相关,与Cd呈负相关。蚕豆根际有益微生物和功能代谢物得到了不同程度的富集。联合分析发现,鞘氨醇单胞菌属(Sphingomonas)、间孢囊菌属(Intrasporangium)和链霉菌属(Streptomyces)呈不同程度增加,且与索拉菌素(Sordarin)、山莴苣素(Lactucin)和15-甲基十六烷酸甲酯(15-Methylpalmitate)等抗菌代谢物表现出较好的正向关联性,这解释了植株Cd累积和蚕豆枯萎病发生率的降低。该项研究为间作和Si-NPs叠加应用缓解Cd积累和控制土传病害提供了机理解释,这归因于它们在调节根际土壤细菌群落、代谢物和植株抗性间的相互作用。

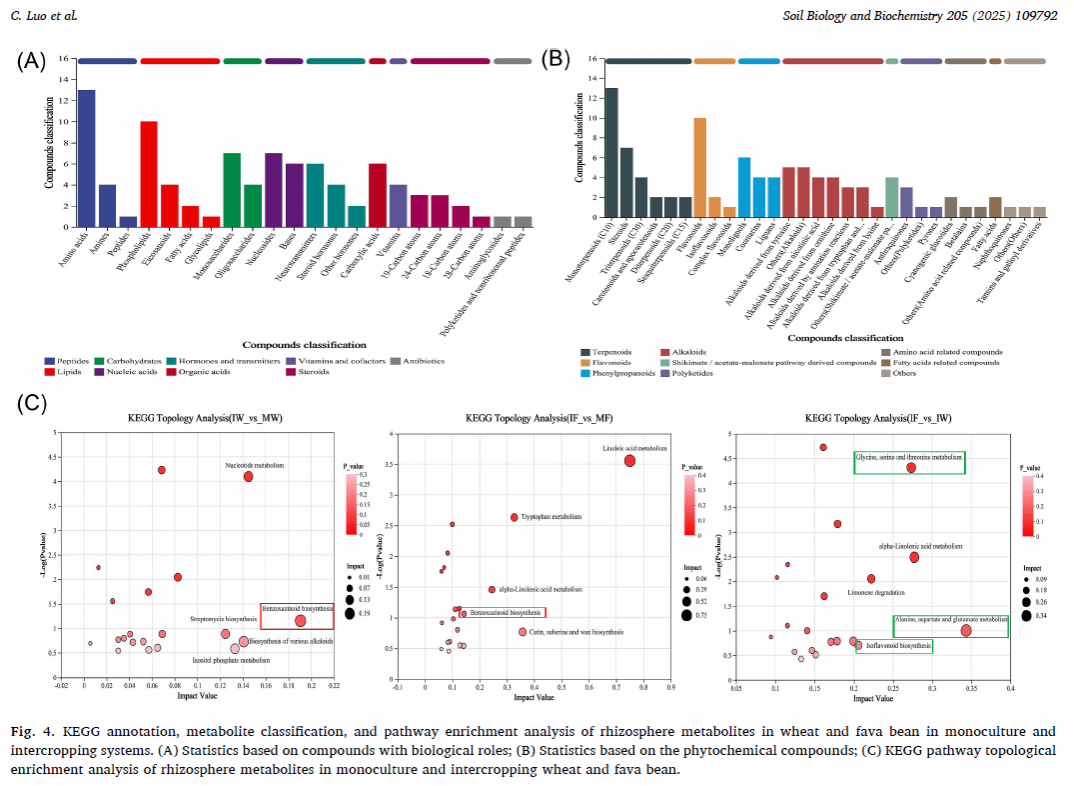

针对间作系统中植物与植物种间根系互作十分普遍,然而有关间作系统中禾本科作物分泌的特定次生代谢物-苯并噁嗪类化合物(BXs)是否介导根际代谢物互作以增加作物N和Fe的吸收信息有限。本研究通过设计小麦单作(MW)、蚕豆单作(MF)和小麦-蚕豆间作(包括间作小麦(IW)和间作蚕豆(IF))处理,发现IW的根和根际中三种BXs含量显著增加,且IF根际和根中有转运和吸收来自IW根分泌的三种BXs。进一步建立三组(IW_vs_MW、IF_vs_MF和IF_vs_IW)根际差异代谢物集分析,分别有251、257和643个显著差异代谢物,它们主要集中在氨基酸、磷脂、单萜类和黄酮类化合物四类。进一步进行KEGG富集分析发现这些差异代谢物主要富集到其他次生代谢物的生物合成(Biosynthesis of other secondary metabolites)中的苯并恶嗪类生物合成和异黄酮生物合成,其中苯并恶嗪类生物合成是IW_vs_MW和IF_vs_MF共有生物合成途径。对3类重要代谢物所含的化合物进行组间差异及与BXs相关性分析,焦谷氨酸(Pyroglutamic Acid)和芒柄花素(Formononetin)等三种黄酮类化合物和紫苏酸(Perillic acid)等三种单萜类化合物受种间根系互作的显著影响,且与MBOA表现出显著正相关性。这些差异代谢物促进了间作作物对有效氮的偏好和铁活化,进而增加N和Fe的吸收。总之,该项研究结果为禾-豆间作系统特化物BXs介导的种间根系互作增强N和Fe吸收提供了新的认识。

两项最新研究成果得到了国家自然科学基金项目(32260802)和国家重点研发计划项目子课题(2022YFD1901503-4)资助以及云南省耕地培育与产能提升重点实验室的支持。2021级植物保护学院植物营养与病害控制专业在读博士罗超胜为上述两篇论文的第一作者,课题组2023级资源与环境学院在读博士李婷为第一篇论文的共同第一作者,云南农业大学为唯一通讯单位。近年来资源与环境学院董艳教授以小麦与蚕豆间作体系为研究对象,深耕间作控病增产领域并取得了一系列研究成果,最近还在Field Crops Research、Agriculture Ecosystems & Environment、Plant Cell & Environment和Industrial Crops & Products等传统经典一区TOP期刊发表了一系列研究成果。

论文1链接:https://jnanobiotechnology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12951-025-03330-0

论文2链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038071725000859?via%3Dihub