本站消息 近日,学校植物保护学院刘屹湘教授联合中国农业大学曹永松教授团队在国际知名学术期刊《Journal of Advanced Research》上发表题为"A general strategy for the efficient utilization of Microbiocide by using polyacrylic acid sodium as a flexible framework material"的研究论文。该研究通过一锅法成功构建了三种以聚丙烯酸钠(PAS)为柔性载体、硫化铜纳米颗粒(CuS NPs)为骨架的pH响应型纳米载药系统,显著提高了杀菌剂的利用率、光稳定性和环境安全性,为绿色农药的研发与应用提供了新策略。

长期以来,农药利用率低、持效期短、光解快以及对环境和非靶标生物毒性大等问题严重制约农业可持续发展。虽然控释技术在一定程度上可缓解上述问题,但传统载体依赖被动扩散和材料降解释药,缺乏对环境信号的主动响应能力。

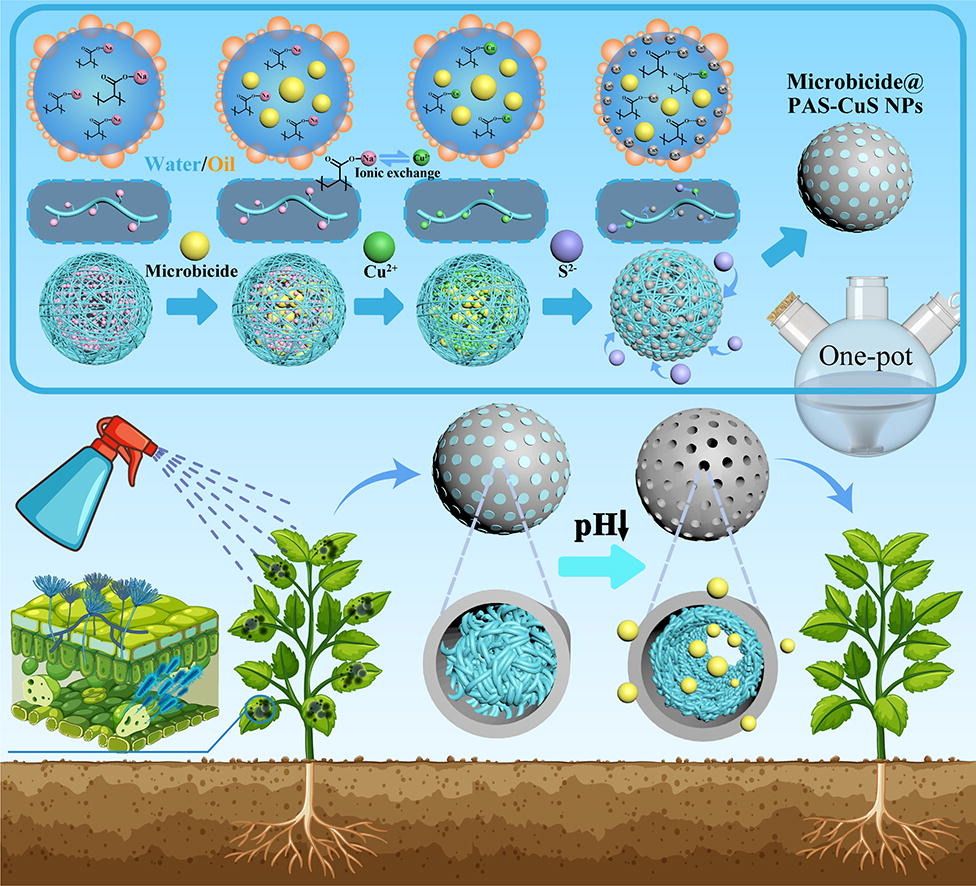

该研究开发了一种以聚丙烯酸钠(PAS)为软骨架材料,通过一锅法制备载药硫化铜纳米颗粒(Microbicide@PAS-CuS NPs)的策略。该策略基于配位作用原位反应得到纳米骨架,并利用亲疏水作用同步负载杀菌剂。该纳米系统在酸性环境(pH = 4)中可实现杀菌剂的快速释放(累积释放率64.54~89.56%),从而靶向病原菌感染的酸性微环境。KSM和BNP的光降解半衰期分别提高了15.11倍和2.84倍,归因于PAS-CuS NPs对紫外-红外光的强吸收与屏蔽作用。

载药纳米颗粒对植物病原菌(如灰霉菌、黄瓜角斑病菌)的抑制活性显著高于杀菌剂常规剂型。温室实验中,施用KSM@PAS-CuS NPs 7天后对灰霉菌的防治效果达77.14%,而常规剂型则降至22.86%。载药系统显著减少BBR和BNP对蚕豆根尖细胞的微核率(降幅为0.27~0.55%)。此外,该纳米系统对油菜幼苗的叶绿素含量和鲜重无负面影响,且减轻了Cu²⁺的植物毒性。

该研究以聚丙烯酸钠为模板,分别负载硫酸小檗碱、春雷霉素和溴硝醇,通过一锅法制备了三种载药硫化铜纳米囊(Microbicide@PAS-CuS NPs),并对纳米囊进行了物化性能表征。结果表明Microbicide@PAS-CuS NPs有较高的药物负载能力(载药率为21.36~37.5%),且载药率与LogP值呈负相关。该系统具有较好的pH响应释放性能,相比常规制剂表现出更优异的杀菌活性与持效性,且对非靶标作物安全。该研究为提高杀菌剂的利用效率和环境安全性提供了一种通用策略,Microbicide@PAS-CuS NPs作为新型控释剂在对靶施药领域具有良好的应用前景。